(poète, écrivain, réalisatrice de tentures sur feutrine...)

Entretien avec Jeanine Rivais

*****

Jeanine Rivais : Gisèle Prassinos, vous êtes née à Istanbul, d'un père grec et d'une mère italienne, obligés de venir vivre en France : comment diriez-vous que ces croisements ethniques, puis géographiques ont influencé votre personnalité ? Avez-vous ressenti de possibles tiraillements (de religion, manière de vivre, etc.) ?

Gisèle Prassinos : Absolument pas, parce que mon père était un passionné de culture française ! Nous, les enfants, n’avons jamais parlé grec, seulement français. Même si cette mère italienne et ce père grec étaient nés à Constantinople, comme tous leurs ascendants, nous étions des Grecs de Constantinople, de culture française ! Il n’y a donc pas eu, de ce point de vue, de problème pour moi. D’autant que je suis venue en France à deux ans !

J. R. : Qu'est-ce qui a motivé l’exil de votre famille ?

Et pensez-vous que son déracinement ait pu modifier votre caractère et votre créativité ?

G. P. : Pourquoi l’exil ? Comme je viens de vous le dire, mon père était grec : l’armée turque voulait l’engager pour aller combattre ses compatriotes. Jusque-là, les Grecs pouvaient se dispenser d’être enrôlés moyennant une taxe. Mais à cette époque, la Turquie a eu grand besoin de soldats, la taxe a été supprimée : pour ne pas se battre contre des Grecs, mon père a emmené toute sa famille (nous étions huit, vous savez que les Orientaux ont l’habitude de vivre en tribu !) et nous sommes partis en laissant absolument tout derrière nous !

J. R. : Dans quel contexte vous êtes-vous trouvés, à votre arrivée à Paris ?

G. P. : Avant nous, étaient arrivés une tante et des cousins qui s’étaient installés à Nanterre. Ils nous ont trouvé une chambre pour huit, où nous avons vécu quelques mois. Puis, nous avons trouvé près de la gare, un appartement de quatre pièces dans lequel nous nous sommes installés.

Mais le grand malheur de cette famille cultivée, et ce qui, en grandissant, m’a fait beaucoup souffrir, c’est que nous étions absolument sans un sou ! A Constantinople, mon père enseignait la littérature française, dirigeait une revue littéraire grecque... En France, il a dû se mettre à dessiner des vis et des écrous pour des catalogues d’usines !

Quant aux femmes, (ma mère est décédée quelques années après, à trente-deux ans !), elles se sont mises à faire de la lingerie, de la broderie, des dentelles, puisque à cette époque-là, les jeunes filles apprenaient à coudre à l’école ! Elles ont d’abord travaillé pour une dame, puis elles se sont mises à leur compte, chez nous. Elles travaillaient nuit et jour à confectionner des vêtements, des tailleurs, etc.

Dans notre famille, les enfants étaient rois. Mon frère et moi étions toujours bien habillés. Pour moi, ce n’était pas difficile, j’étais toute petite. Mes tantes me cousaient des vêtements, car il restait toujours un peu de tissu, ce que l’on appelait “la gratte” ; et j’avais une robe neuve tous les dimanches. J’étais donc, enfant, d’une élégance extraordinaire ! Par contre, on ne pouvait m’acheter qu’une paire de chaussures par an, et c’était alors un grand événement !

Car malgré le travail incessant de toute la famille, nous étions très pauvres ! Nous considérions cette situation comme le lot des exilés, et nos parents nous avaient appris à être très sages, très polis, remercier, surtout ne pas nous faire remarquer ! Cela est resté profondément ancré en moi !

J. R. : Je l’ai bien senti, quand nous nous sommes rencontrées, l’autre jour, à la Bibliothèque Historique ! Vous étiez là, silencieuse comme une petite souris, derrière le groupe...

Vous alliez donc à l’école à Nanterre : comment s’est déroulée votre scolarité ?

G. P. : On m’avait, j’ignore pourquoi, d’abord mise dans une école religieuse. Puis, à six ans, je suis entrée à l’Ecole communale, jusqu’au Certificat d’Etudes. Je suis ensuite allée au Lycée Racine, mais seulement jusqu’en quatrième, car il fallait aider la famille !

J. R. : A lire votre biographie, il semble que vous ayez mené votre vie à l’envers : A quatorze ans, vous êtes poète ; entre 1942 et 1956, à l’âge où l’on devient poète, vous exercez les métiers de jardinière d’enfants puis de sténodactylographe : Comment expliquez-vous cette inconstance à la logique ?

G. P. : Mon père et ma mère étaient morts. Ne restaient qu’une tante qui cousait, et ma grand-mère qui s’occupait de toutes les tâches ménagères : il m’a donc fallu me mettre au travail !

Il faut dire que je n’étais pas douée pour les études. Et, là aussi, je me sentais étrangère ! Je n’avais qu’une amie, qui l’est restée jusqu’à sa mort. Je n’ai jamais été liante ! Mon mari disait : “J’ai épousé une sauvage !”

J. R. : Comment s’est manifestée votre vocation de poète, à un âge où les petites filles jouaient à la poupée ? Avez-vous, de prime abord, eu conscience que vos poèmes étaient quelque chose de vital ; ou n’était-ce qu'un simple passe-temps ?

Pour une personne même pas encore entrée dans l’adolescence, est-ce facile de créer lorsque, apparemment, les membres “influents” de la cellule familiale sont des hommes (père, frère peintres)... Comment vous êtes-vous glissée hors de leur sillage ?

G. P. : Mais je jouais à la poupée ! Tout cela s’est passé étrangement ! Mon père, comme tout bon Oriental, s’est beaucoup occupé de mon frère qui était d’ailleurs très intelligent : à quatorze ans, il était un petit érudit ! Par contre, une fille était dans son esprit vouée à se marier et avoir des enfants ! J’étais donc dans le clan des femmes ! Bien sûr, il ne me rejetait pas de ce que j’avais baptisé “La Chambre sanctuaire” où j’allais parfois les écouter, tous les deux ! Sans rien comprendre à ce qu’ils disaient, d’ailleurs, mais je les avais placés sur un piédestal !

Je suppose que, malgré le sentiment de ne rien saisir, il devait, dans mon cerveau, rester des bribes ? Cela m’a été confirmé par Joe Ensch qui, en 1966, a déposé sa thèse à la Bibliothèque Nationale du Luxembourg, laquelle porte comme titre : "Gisèle Prassinos : de l’enfant prodige du Surréalisme à la romancière d’aujourd’hui". Toujours est-il qu’à quatorze ans à peine, un jour d’été, étant donné que nous n’avions pas d’argent pour partir en vacances, les femmes qui avaient passé la matinée à faire le ménage, amidonner les rideaux, etc., étaient épuisées par le travail et la chaleur. Je les ai retrouvées par terre dans un couloir où elles cherchaient un peu de fraîcheur, allongées comme des mortes ! Quel choc ! Je suis allée à la petite table où je faisais mes devoirs, et je me suis mise à écrire, n’importe quoi, des phrases comme “Ces saletés sont magnifiques, a répondu mon soulier...”

Mon frère qui avait quatre ans de plus que moi et était déjà en rapport avec un ami des Surréalistes, a trouvé ce texte très beau et le lui a montré ! Admiration ! Doute qu’une enfant si jeune puisse l’avoir écrit !...

J. R. : N’avez-vous pas, par la suite, été dépassée par les événements, lorsque, à un âge à peine adolescent, vous vous êtes retrouvée dans le cercle des Surréalistes ; adoptée, encensée, puisque même Man Ray vous photographie en train de lire vos poèmes devant eux ?

G. P. : Un peu plus tard, alors que j’avais écrit une dizaine d’autres poèmes du même ordre, on m’a emmenée, en effet, chez Man Ray pour y être photographiée ! Et pour vérifier si c’était bien moi qui avais écrit ces textes, on m’a donné un crayon et du papier et on m’a demandé d’écrire. Cela ne me posait aucun problème, j’avais le sentiment d’écrire n’importe quoi ! Et tout le monde m’a reconnue comme un petit génie !

J. R. : J'ai du mal à croire que c’était n'importe quoi !

G. P. : Je vous assure que si ! C’était vraiment de l’écriture automatique !

Avec le temps, je n’y ai pas cru tellement, parce que je me suis vite aperçue qu’après une ou deux phrases “automatiques”, on est pris dans une ambiance : s’il y a un personnage, on lui fait faire des choses absurdes certes, mais ce n’est plus automatique ! J’ai très vite saisi qu’en fait, on attendait de moi de l’absurde, de l’inattendu, du fantastique ; et j’ai continué dans ce sens pendant longtemps, d’autant que cela faisait rire mon père aux larmes ! Il n’en revenait pas que sa petite fille écrive des textes qui étaient reconnus par des gens célèbres, et publiés ! Mon frère trouvait également cela très drôle ! Alors j’écrivais sans arrêt ! Uniquement pour les faire rire ! Par contre, les Surréalistes me laissaient complètement indifférente ! D’ailleurs, ils ne m’adressaient jamais la parole ! Ils étaient sérieux comme des papes !

J. R. : Et tellement plus âgés que vous !

G. P. : Ils devaient, en effet, aller sur la trentaine ! Mais vous savez, pour eux, j’étais un objet ! Ils ne m’ont jamais parlé ! Et comme je ne comprenais pas un mot de ce dont ils discutaient entre eux, j’étais à leur égard, tout à fait indifférente ! On m’a traînée, deux fois à la fameuse Place Blanche où ils se réunissaient. Et ce que j’ai simplement remarqué, avec ma mentalité d’enfant, c’était que Breton mangeait du jambon dans un papier ! Vu mon éducation, je trouvais cela inadmissible ! De plus, il avait des souliers ouverts à l’avant ! Par contre, ce qui me frappait, le concernant, c’était sa beauté !

En fait, lui et ses amis, je ne les ai pas vus longtemps, parce que ce n’était pas moi qui les intéressais, c’était ce que j’écrivais !

J. R. : Vous pensez donc que leur intérêt venait uniquement de cette forme d’écriture précise à un âge aussi tendre ? Que plus âgée, écrivant la même chose, vous ne les auriez pas intéressés ?

G. P. : Bien sûr, c’était parce que j’étais jeune, innocente et inculte, que je pouvais écrire de cette façon ! J’illustrais leur théorie, tout simplement !

Certes, eux aussi, pratiquaient l’écriture automatique ; mais ils s’y forçaient, parce qu’ils étaient trop instruits, ils avaient trop lu pour le faire spontanément !

J. R. : Par ailleurs, vous dites “pour faire rire mon père et mon frère” : avez-vous, de ce fait, eu, à un moment donné, le sentiment d'être avec eux sur un pied d’égalité?

G. P. : Je ne pense pas ! Malgré tout, je restais avec les femmes ! Peut-être -mais je n’y ai pensé que bien après- ai-je fait tout cela, uniquement pour me faire remarquer par mon père ? Pas dès les premiers textes, mais j’ai continué à écrire pour cette raison. Mes textes le faisaient rire, DONC ils l’intéressaient ! J’existais AUTREMENT, et non plus comme le petit chat qu’il serrait dans ses bras et couvrait de baisers !

J. R. : Vous affirmez que les Surréalistes ne vous adressaient jamais la parole, mais lorsque Breton écrivait : Le ton de Gisèle Prassinos est unique : tous les poètes en sont jaloux !”, qu’en pensiez-vous ?

G. P. : Rien ! Absolument rien !

J. R. : Comment expliquez-vous cet intense et durable intérêt suscité par vos poèmes auprès de ce groupe pourtant réputé pour ses relations tumultueuses avec les créateurs (peintres, plasticiens...) qui ont essayé de s’y intégrer ?

Aviez-vous l’impression d’être dépendante d'eux, vulnérable par rapport à eux ? Ou la toute jeune fille que vous étiez avait-elle le sentiment de vivre un conte de fées ?

G. P. : Je vous répète qu’ils ne me regardaient même pas ! Ils parlaient entre eux, éventuellement de moi, je crois, mais je ne comprenais rien à ce qu’ils disaient !

Et puis, contrairement à ce que vous semblez croire, mes relations avec eux ont duré très peu de temps ! Je les ai connus en 34. La guerre déclarée, la plupart d’entre eux sont partis aux Etats-Unis. De plus, Breton affirmait depuis longtemps que j’allais cesser d’écrire ! Je me souviens qu’après la guerre, je le rencontrais souvent dans des galeries de peinture ! Il était à cette époque-là un peu misérable ; il faisait semblant de ne pas me reconnaître !

J. R. : Pourquoi, à votre avis ?

G. P. : Parce qu’il avait prédit que j’allais cesser d’écrire. Et que, même s’il savait que j’avais continué, je ne l’intéressais plus du tout ! Je n’étais plus une fillette de quatorze ans !

J. R. : En tout cas, votre influence et votre participation au monde surréaliste semblent avoir été grandes, puisque vos oeuvres ont paru dans "Le Minotaure", etc. ; que vous figuriez dans des anthologies de poésie surréaliste ; et longuement dans divers dictionnaires, dont le "Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs" (1). Dans ce dernier, Marianne Van Hirtum avait écrit à propos de vous et de votre oeuvre : “... Que ce soit dans ses premières oeuvres écrites (interrompues ensuite jusqu'après la guerre), ou dans ses objets fabriqués en matériaux de n’importe quelle sorte, Gisèle Prassinos est au milieu d’un monde vécu mais aussi sécrété par elle-même, qui est non seulement le monde de l’enfance, du merveilleux, concernant tout ce qui est inhabituel, inattendu, en dehors des normes, tant la description de l’état des choses qu'elle nous fait voir, que dans leurs activités sans précédent. Dans le monde de l’en-deçà, du séparé, du différent, Gisèle Prassinos renverse le cours conforme des choses et des faits, il y a dédoublement, substitution, éclatement de l’espace ; bref, elle se livre à une nouvelle géométrie de 1'humain où les proportions, les théorèmes, les corollaires sont : “ce qu'il ne faut pas démontrer”. En cela, ce n’est pas le langage qu'elle transforme, mais la vision qui subit un renversement, car, chez elle, un cheval reste un cheval, un homme ne devient pas une citadelle. Par ailleurs, les Surréalistes virent dans ses écrits la véritable illustration du langage automatique par excellence. Gisèle Prassinos c’est l’île lointaine qui attire toujours les rêves secrets (non exempts cependant de cauchemars), c’est le jardin non des délices, mais de l’insolite ; c’est 1'atoll préservé du désir, dans sa forme la plus pure".

G. P. : Oui, j’ai tout de suite été publiée par Guy Lévis-Mano. Tout ce que j’écrivais était immédiatement publié en plaquettes !

J. R. : Vous aviez donc une large audience, dépassant le cadre du Surréalisme ?

G. P. : Non, parce qu’à l’époque dont nous parlons, c’était une tendance très confidentielle. C’est maintenant que tout est devenu ‘‘surréaliste”, depuis une situation étrange, jusqu’à un joueur de football dont le jeu est remarquable !

J. R. : Que pensez-vous rétrospectivement de cette analyse qui reprenait sans doute les mots prononcés à votre égard par les Surréalistes ?

Comment viviez-vous alors des expressions comme “dédoublement”, “substitution”, etc. ?

G. P. : C’est une analyse, et je serais incapable de l’analyser à mon tour ! Mais il y a des termes que j’ai trouvés très justes : plutôt qu’un monde “vécu”, je dirai un monde “réel”, mais je suis d’accord avec “inattendu”, “inhabituel”, “en dehors des normes”... Ce qu’elle dit pour me définir est ce qui définit le Surréalisme, c’est-à-dire l’absurde, l’insolite. Et quand elle parle de “cauchemars”, j’adhère complètement, parce que c’est précisément ce qui me plaisait tellement !

J. R. : Mais à 1' époque où elle a écrit cette pbrase, vous étiez déjà presque une adulte...

G. P. : Oui. Mais je ne m’intéressais pas à toute cette écriture ! C’est quand le Surréalisme a ressurgi, il y a une vingtaine d’années que, rétrospectivement, je m’y suis intéressée ; que j’ai lu les livres de Breton, les recueils de René Char qui est pour moi le plus grand poète ; Paul Eluard que je n’aime pas beaucoup... Tous ont fait partie du Surréalisme ! Et ce mouvement a été très important, puisqu’il a tout renouvelé, tous les arts, et même la publicité dans le métro !

J. R. : Pourquoi cette dame écrit-elle : “...ses oeuvres interrompues jusqu’à la guerre...”. Que s'est-il passé ?

G. P. : A un moment, je me suis dit -parce que cela commençait à m’ennuyer- que je ne pouvais plus continuer d’écrire sous la même forme ! Il y a donc eu une période de transition où j’ai écrit des choses très mauvaises que je n’ai jamais montrées à personne ! Je travaillais alors dans divers bureaux. Ce n’est que lorsque mon mari qui était grec d’Egypte a eu une situation confortable, qu’il m’a dit : “Ma petite fille, tu t’arrêtes de travailler, et tu écris” ! J’étais ravie, évidemment ! J’ai entrepris d’écrire mon autobiographie, sous le titre "Le Temps n'est rien !". J’y racontais la vie d’une famille d’exilés, mes relations avec mon frère qui ont été merveilleuses ! Nous invenions, nous construisions... Avant le Surréalisme, lorsque nous étions vraiment enfants, nous nous amusions à faire des listes d’achats. Sur l’une d’elle, nous avions écrit “Trous de gruyère” ! N’était-ce pas déjà du Surréalisme ? Nous étions très inventifs, très liés. Je crois que je l’ai sauvé et qu’il m’a sauvée des malheurs que nous avons vécus avec nos parents. Nous avions notre monde bien à nous ; nous marchions longuement dans Nanterre : il allait de son grand pas, et de temps en temps, il se retournait pour voir si j’étais bien toujours là...

J. R. : Incapables de vous voir “grandir”, les Surréalistes refusent de prendre en considération la suite de votre création : qu’advient-il de votre vie ?

Parlez-nous de vos livres suivants !

G. P. : Je viens de vous parler de mon autobiographie. Dès qu’elle a été éditée, j’en ai eu la nostalgie ! J’ai donc décidé d’en écrire une seconde que j’ai intitulée "La Voyageuse". Puis, j’ai écrit des romans, des recueils de nouvelles, tout en versifiant entre les périodes d’écriture en prose.

J. R. : Parallèlement à votre activité poétique et littéraire, vous dessinez et vous confectionnez des tentures de feutrine.

G. P. : Est venu, en effet, le moment où j’ai eu envie de bricoler, et j’ai choisi de créer des tentures. Je les ai d’abord faites dans des chutes de tissus de robes, puis j’ai découvert la feutrine dont les couleurs me ravissaient. Je me suis mise à travailler, parfois huit à dix heures par jour. Ma dernière tante vivait encore et s’occupait de tout dans la maison. J’ai vraiment eu de la chance de pouvoir être aussi indépendante !

J. R. Comme vos écrits, votre activité artisanale propose de multiples facettes : d'abord des créatures (“humains”, “oiseaux”, etc.) que vous refusez d’appeler des sculptures, mais que vous nommez “personnages de bois”.

Pourquoi cette nuance vous semble-t-elle si importante ?

G. P. : Ce ne sont pas des sculptures !

J. R. : Des collages, alors !

G. P. : Exactement ! Je suis allée dans un grand magasin, avec un dessin et j’ai demandé des matériaux pour le réaliser : Par exemple, pour faire une barbe, on m’a donné des crochets avec lesquels les peintres en bâtiment accrochent leurs seaux de peinture ! Et, au rayon des enfants, j’ai trouvé toutes sortes de petits objets (clochettes... ). Je taillais le bois, et je collais le tout ! Donc, vous le dites bien, ce sont des collages, et non pas de la sculpture. Je n’aurais d’ailleurs pas su faire de la sculpture et je m’amusais beaucoup plus ! Certains sont un peu “mutilés”, à cause des déménagements qu’opérait mon mari tous les deux ans, dans l’appartement !

J. R. : Ce sont des objets plutôt petits, de découpe très géométrique ; très décoratifs ; couverts de traits, de courbes... répétitifs, dans de belles couleurs douces ; ornementés parfois de “bijoux’ et brimborions, voire outils (cuillers, grattoirs, ciseaux, etc.) arrachés à la vie courante.

S agit-il, en les déconnotant à travers ces créations simples et néanmoins très évocatrices, de traiter par la dérision, des symboles d'une vie ménagère que vous avez refusée ?

Sinon, pourquoi les avoir choisis, plutôt que de mettre des objets que vous auriez vous-même réalisés ?

G. P. : Non, c’était simplement de l’humour !

J. R. : Aviez-vous connaissance de 1'intérêt des Surréalistes pour l’Art asilaire et les arts primitifs ; et de la collection d’Art brut de Dubuffet ; car vos créations de cette époque-là en sont souvent très proches ?

G. P. : J’ai connu cette collection beaucoup plus tard. Au moment où je réalisais ces personnages de bois, nous étions dans les années 70.

J’ai plutôt l’impression d’avoir été inspirée par l’art sud-américain, le Mexique en particulier. Je n’y suis jamais allée, mais j’ai beaucoup voyagé avec mon mari qui organisait des congrès pour l’Office International de la Vigne et du Vin. Je m’intéressais donc beaucoup à tous les pays ; j’ai dû simplement voir des reproductions de cet art sud-américain, et le ressentir fortement !

J. R. : Ce travail est infiniment précieux, très fignolé...

G. P. : C’est parce que j’aime le travail bien fait !

J. R. : On peut donc dire que ma comparaison tourne court ; puisque, par rapport à l'Art brut qui est si psychologique, votre travail est très raisonné !

G. P. : Il est raisonné et appliqué ! C’est simple, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait !

J.R. : vous dites "tentures" . S’agit-il de peintures sur toile ? Ou de tableaux que vous brodez vous- même, ou que vous faites réaliser dans un atelier ?

G.P. : Je dis “tentures” parce qu’elles ne sont pas tissées. Le support en était une toile très serrée, genre toile à matelas. Je réalisais un dessin dont je décalquais les formes sur la feutrine, et que je découpais. Ensuite, je les cousais sur la toile ! C’était un travail très long ; mais je m’amusais beaucoup !

J. R : Elles sont paradoxalement très colorées, sans que les couleurs en soient vives, parce que vous avez un grand sens des harmonies et des complémentarités. Vous semblez très effacée, mais quand il s’agit de vos personnages, on vous sent très décidée, évidente ! ils sont campés de façon très affirmative (Guillaume le Conquérant ; la Vierge aux cerises...).

G. P. : Je ne sais pas, je ne les ressens pas comme cela !

J. R. : Vous les affublez, comme vos caricatures, d’un long titre-commentaire.

Parlez-nous, d'ailleurs, de ces caricatures que nous avons oublié d’évoquer et que vous faisiez quand vous étiez très jeune !

G. P. : Il paraît que j’étais très timide, mais très drôle, quand j’étais petite ! Bien sûr, les caricatures m’amusaient, mais c’étaient les légendes que je préférais : “Un monsieur qui... sa femme qui...”

J. R. : Pourquoi ce besoin de légendes ? Parce que c’était encore de l’écriture ? Ou parce qu'elles faisaient redondance avec le dessin, et vous semblaient aller plus loin que lui ?

G. P. : Non ! Mais je lisais de nombreux “Prix” que mon frère recevait à l’école, puisqu’il était un excellent élève, des ouvrages comme "Les Misérables"... Il y avait toujours des gravures, avec des légendes parfois fort longues : c’est ce qui m’a influencée !

Au moment où je faisais ces caricatures, je n’avais pas encore abordé le Surréalisme. Plus tard, on m’a demandé de faire aussi des dessins. Je me suis mise à les dessiner de façon très surréaliste, avec des bonshommes infâmes : s’il leur manquait une jambe, ils la raccommodaient avec un autre bout de jambe et de la ficelle ! Ils avaient tous des nez énormes, et ils étaient toujours tout nus !

J. R. : Tout nus avec une nudité évidente ? Ou tout nus comme sur les fameuses planches d’autrefois, où une feuille de vigne était toujours là fort à propos !

G. P. : Non ! Nus ! Tout nus ! Et vous voyez bien que mes personnages en bois ont tous un sexe ! Je trouve cela drôle !

J. R. : "Le vieux roi David couvert d’habits pour se réchauffer. La vierge Abisag assise sur ses genoux, est aussi chargée de le réchauffer"... Quand vous choisissez un titre aussi long et répétitif comme s'il vous fallait insister sur le fait que ce vieux roi ait grand besoin d’être réchauffé, le spectateur se demande si vous êtes en situation de naïveté voulue, ou inconsciente? Quoi qu’il en soit, c’est elle qui engendre la drôlerie !

Parlons de vos sujets : Vous choisissez des thèmes religieux ("La tentation de Saint-Antoine", "Saint Jérôme et le lion"...) ou des contes ("Jeune fille hollandaise en désarroi" qui fait bien sûr penser à "La petite marchande d'allumettes" ...)

En avez-vous parfois abordé d'autres ? Si oui, les avez-vous traités de la même manière ? A la fois stylisés et très descriptifs ; naïfs, comme nous venons de le dire (feuilles dentelées une à une, petites fleurs émaillant sagement le pré, nuages découpés comme avec des ciseaux, etc.). Comment avez-vous déterminé ce style ?

G. P. : Je choisis aussi des légendes de province, ou de l’Antiquité, la mythologie, etc.

J’ai toujours vu beaucoup de peintures ! On dit mon travail naïf, mais en fait, si je mettais parfois des fleurs ou des moutons sur la montagne, c’était surtout pour équilibrer mon image ! Je tenais de mon père et de mon frère, peut-être, ce sens de la construction ! Par exemple, dans "Frère, soeur et Prix d’excellence" qui est représentée sur l’affiche de la BHVP pour l'exposition, j’ai mis une balle dont il est impossible de deviner l’utilité : c’est uniquement pour équilibrer !

J. R. : En même temps, et il semble que vous réserviez cette “faveur” aux personnages prestigieux (Guillaume le Conquérant, le roi David...), les vêtements sont ornés avec beaucoup de préciosité : broderies fines, pompons, symboles de puissance (sceptre ou moustache ! )etc. Pourquoi cette facture ?

G. P. : Pour le plaisir de les faire !

J. R. : Mais pourquoi, alors, la robe de la princesse ne bénéficiait-elle pas du même privilège ?

G. P. : Les personnages renommés, les rois, François 1er, Louis XIV... m’intéressaient davantage. Je les ai rendus ridicules avec plaisir !

J. R. : Parce qu'ils avaient à vos yeux un prestige comparable à celui qu’avait eu votre père ?

G. P. : Je ne crois pas ! Mon père était toujours d’une élégance très sobre ! C’était uniquement pour le plaisir d’exécuter les éléments de décoration.

J. R. : Par ailleurs, il s’agit toujours de personnages élaborés de façon gentille (le lion dort aux pieds de l’homme...) ; même les “tentations” de Saint-Antoine sont dépourvues de brutalité : pas d’érotisme, pas de lubricité, pas de serpents, il ne s’agit que... de gros gâteaux !

G. P. : J’ai fait exprès, bien sûr, de ne lui prêter que des tentations gourmandes ! Tout le monde a en tête l’idée d’un personnage très lubrique mais pour moi il n’est que gourmand !

J. R. : Cependant, vous êtes parfois un peu “coquine”, comme lorsque vous peignez la vierge (sans majuscule) Abisag, sur les genoux du vieux roi David, nue, les seins rouges dardés, portant seulement de symboliques bas noirs !

G. P. : Je trouvais amusant de lui mettre de petits seins et autres attributs pour réchauffer ce vieux roi ! Mais il a l’air si indifférent, le pauvre !

J. R. : On sent tellement de tendresse dans vos oeuvres, quel rôle ont-elles joué dans votre vie ? Au fond, avez-vous "grandi”, depuis le temps où vous rimiez sur le mode et le monde merveilleux de l’enfance ?

G. P. : Je me suis bien amusée ! Je les ai beaucoup exposées, et elles se vendaient bien, contrairement à mes livres !

J. R. : Revenons justement à vos livres que nous avons occultés parce que nous nous sommes laissées entraîner par votre humour et votre joie de vivre !

G. P. : Dans "Le Temps n’est rien", les personnages principaux étaient mon père et mon frère dont je vous ai longuement parlé ; et ma grand-mère, une petite bonne femme qui connaissait plusieurs langues, mais très mal. Elle parlait, mêlant des mots de chacune d’elles, de sorte qu’elle était pratiquement incompréhensible !

Après sont venus les romans et la poésie que j’ai évoqués plus haut. J’ai cessé d’écrire de la poésie à la mort de mon mari, en 88. Je ne m’explique pas pourquoi ! Avant sa mort, j’avais commencé à écrire des nouvelles, et je n’écris plus que sous cette forme. J’ai donné récemment à Flammarion mon quatrième recueil, intitulé "La baignoire".

J. R. : Qu’écrivez-vous. dans ces nouvelles ?

G. P. : Dans les premiers recueils, j’écrivais non pas des histoires surréalistes, mais fantastiques : je partais de la réalité, et soudain, quelque chose basculait... Peu à peu, j’ai abordé la réalité, j’évolue en elle désormais, comme dans les tentures où les dernières étaient plus réalistes que les précédentes. En fait, je travaille un genre jusqu’à ce qu’il cesse de m’intéresser !

J. R. : Bref, quand vous devenez "raisonnable”, vous passez à autre chose !

Bouclons maintenant la boucle : Avez-vous conscience que finalement, cet exil a été pour vous une chance, en vous permettant de vous réaliser en tant que femme, écrivain et plasticienne, comme vous l’avez souhaité ? Car il est probable que si vous étiez restée en Turquie, vous seriez devenue simplement une mère de famille nombreuse ?

G. P. : Je crois en effet que, mon père ayant décidé de quitter la Turquie, s’il avait choisi d’aller en Grèce, mon frère et moi ne serions sans doute pas devenus ce que nous sommes devenus ! Moi, en tout cas ! ... Peut-être, quand même, aurais-je pu écrire en secret ? Avoir un don, c’est l’héritage du père, n’est-ce pas ? Et pour moi il a toujours été vital d’écrire !

ENTRETIEN REALISE EN 1998 ET PUBLIE DANS LA REVUE N° 23/24 DU 2e SEMESTRE 1998 DE LA REVUE DE POESIE "LE CRI D'OS".

(¹) Dictionnaire général du Surréalisme et de ses environs : Adam Brio et René Passeron. Presses Universitaires de France (1982).

(2) Marianne Van Hirtum : Peintre d’origine belge. Rencontre André Breton en 1956, et participe à partir de cette date à l’activité surréaliste.

(3) Gisèle PRASSINOS : Exposition à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, du 13 mars au 3 mai 1998. 22 rue Malher, 75004. PARIS.

(4) Publication : Le Monde suspendu de Gisèle Prassinos : d’ Annie Richard, Editions Huguette Bourchardeau.

Prassinos, Gisèle [1920, Istanbul] Son père était grec, sa mère d’origine italienne. Études primaires à l’école communale de Nanterre, secondaires au lycée Racine; enfin, au lycée de Saint-Germain- en-Laye. Entre 1942 et 1956, G.P. exerce les métiers de jardinière d’enfants, puis de sténodactylographe.

Gisèle Prassinos . est l’éternelle reine Mab de Shakespeare, découverte et fêtée par André Breton et Éluard, à qui elle lit ses premiers poèmes. Intronisée au café surréaliste, elle y est photographiée par Man Ray*. Elle séduit les Surréalistes par le merveilleux de sa poésie, par sa personnalité de femme-enfant : elle a quatorze ans. Ses premiers poèmes parurent dans le Minotaure* et dans Documents 34. "La sauterelle arthritique", premier recueil, parut en 1935 chez G.L.M. Que ce soit dans ses premières ouvres écrites (interrompues ensuite jusqu’après la guerre), ou dans ses objets fabriqués en matériaux de n’importe quelle sorte, Gisèle Prassinos est au milieu d’un monde vécu mais aussi sécrété par elle-même, qui est non seulement le monde de l’enfance, du merveilleux, concernant tout ce qui est inhabituel, inattendu, en dehors des normes, tant dans la description de l’état des choses qu’elle nous fait voir, que dans leurs activités sans précédent. Dans le monde de l’en-deçà, du séparé, du différent, Gisèle Prassinos renverse le cours conforme des choses et des faits.

Il y a dédoublement, substitution, éclatement de l’espace; bref, elle se livre à une nouvelle géométrie de l’humain où les proportions, les théorèmes, les corollaires sont : "ce qu’il ne fallait pas démontrer".

En cela, ce n’est pas le langage qu’elle transforme, mais la vision qui subit un "renversement", car, chez elle, un cheval reste un cheval, un homme ne devient pas une citadelle. Par ailleurs, les Surréalistes virent dans ses écrits la véritable illustration du langage automatique par excellence. Gisèle Prassinos, c’est l’île lointaine qui attire toujours les rêves secrets (non exempts cependant de cauchemars), c’est le jardin, non des délices, mais de l’insolite ; c’est l’atoll préservé du désir, dans sa forme la plus pure. M.v.H. Marianne Van Hirtum

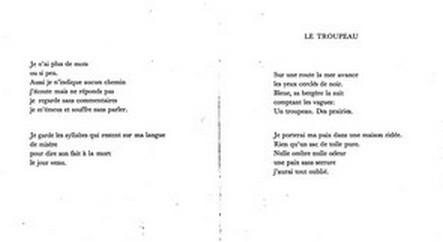

QUELQUES POEMES :

le site artistique de jeanine rivais

le site artistique de jeanine rivais